- Hochschule Trier

- Campus wählen

- Quicklinks

-

- English

In diesem Projekt lernen wir, wie Klimavorhersagen funktionieren und wie man mit einfachen Mitteln Temperatur- und Klimadaten auswerten und prognostizieren kann.

Ziele:

Klimamodelle basieren auf Daten der Vergangenheit und werden genutzt, um zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Man unterscheidet dabei zwischen:

Ein Beispiel für ein White-Box-Modell ist der Spannungsteiler aus der Physik, dessen Spannung U₁ sich mit bekannter Formel berechnen lässt:

U₁ = R₁ / (R₁ + R₂) * U

In der Praxis müssen Modelle oft kalibriert werden, da manche Parameter (wie R₁) nur ungenau bekannt sind. Mit Hilfe von Messdaten und Optimierungsverfahren kann man solche unbekannten Parameter bestimmen. Das nennt man Modellkalibrierung oder Parameteridentifikation.

Fazit: Wie beim Spannungsteiler passen wir auch in Klimamodellen die Parameter an Messdaten an, um zukünftige Werte vorhersagen zu können.

Klimaprognosen nutzen physikalisch fundierte „White-Box“-Modelle (z. B. Erhaltungssätze, Thermodynamik), um Zielgrößen wie die zukünftige Erdtemperatur abhängig von Einflussgrößen (z. B. CO₂-Emissionen) zu berechnen.

Das Klimasystem ist sehr komplex, da:

Da die Gleichungen schwer umstellbar sind, nutzt man Parameteridentifikation mit historischen Daten zur Kalibrierung. Dennoch bleiben Ungenauigkeiten und Fehlerquellen, weshalb man nur Wahrscheinlichkeitsszenarien angeben kann.

Fazit: White-Box-Klimamodelle sind trotz ihrer Komplexität notwendig, um verlässliche Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu machen.

Wenn man keine Informationen über innere Zusammenhänge eines Systems hat, nutzt man empirische Modelle wie lineare Funktionen oder künstliche neuronale Netze (ANN) – sogenannte „Black-Box“-Modelle. Diese beruhen nur auf vorhandenen Daten, ohne physikalischen Bezug.

Ein einfaches Beispiel ist eine lineare Ausgleichsgerade mit den Parametern Steigung und Offset, die aus Messdaten berechnet werden. Solche Modelle können nur kurzfristige Vorhersagen treffen.

Im Praxisbeispiel wird der Temperaturverlauf im Klassenzimmer mit einem linearen Modell geschätzt:

T(t) = Steigung · t + Offset

Mit wenigen Messpunkten kann man diese Parameter berechnen (z. B. mit der Zweipunkteform oder über polyfit in Matlab). Unter der Annahme eines konstanten Verlaufs kann man damit kurzfristige Prognosen machen, z. B. für die nächsten 5 Minuten.

Der Unterschied zwischen White-Box- und Black-Box-Modellen wird am Beispiel einer Kuckucksuhr erklärt:

Beide können kurzfristige Vorhersagen treffen. Aber der White-Box-Modellierer kennt auch versteckte Mechanismen – wie z. B. den Kuckuck –, die im Modell berücksichtigt sind.

Auf das Klima übertragen:

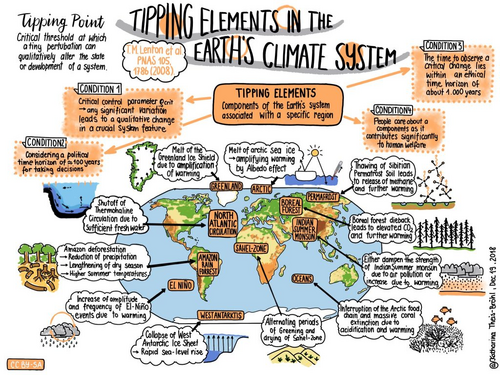

White-Box-Modelle können potenzielle „Umkipp-Punkte“ (Tipping Points) erkennen – also irreversible, gefährliche Veränderungen, die man mit reinen Black-Box-Modellen möglicherweise nie entdecken würde. Daher sind White-Box-Modelle unverzichtbar für überlebenswichtige Klimavorhersagen.

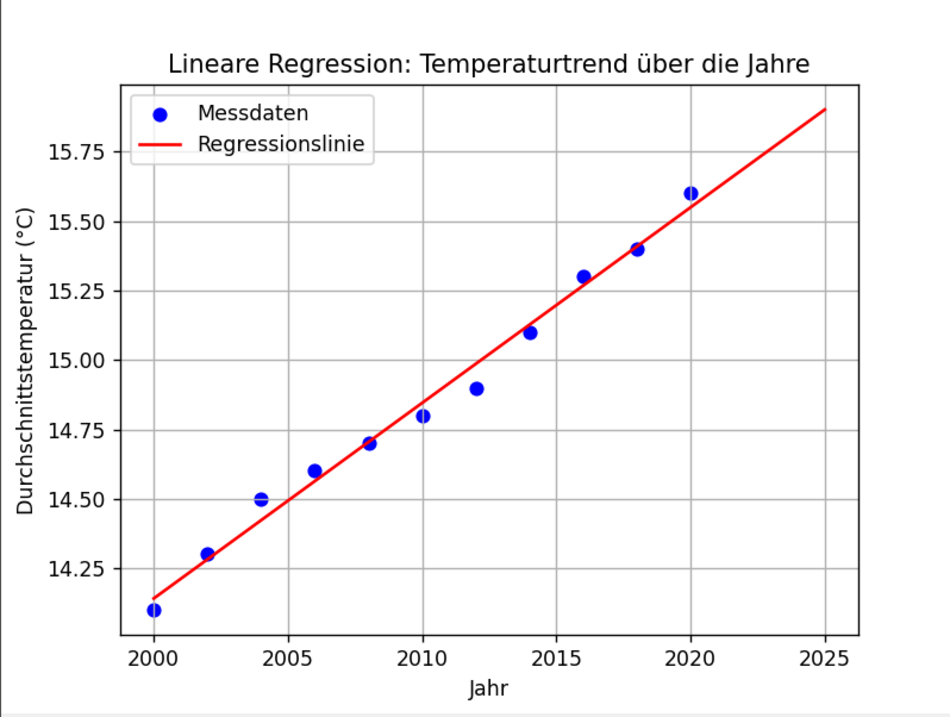

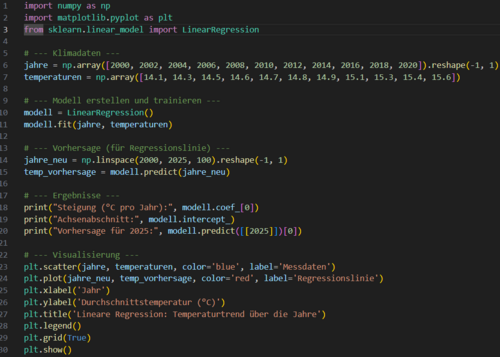

In diesem Abschnitt nutzen wir eine kleine Python-Implementierung, um mithilfe eines einfachen linearen Modells einen Temperaturtrend über die Jahre zu prognostizieren. Unsere Vorgehensweise:

Wir definieren historische Temperaturdaten (z. B. Jahresdurchschnittswerte) und verwenden diese als Trainingsbasis.

Anschließend berechnet das Modell eine Regressionsgerade, also eine Linie der Form

T=a⋅Jahr+b mit a = Steigung (Temperaturanstieg pro Jahr) und b = Achsenabschnitt.Mit dieser Gerade lassen sich zukünftige Temperaturwerte abschätzen (z. B. für ein Jahr in der Zukunft).

Die Visualisierung zeigt sowohl die gemessenen Datenpunkte als auch die Regressionslinie – so wird der Trend unmittelbar sichtbar.

Diese Methode ist bewusst einfach und datenbasiert (also ein Black-Box Ansatz) und eignet sich insbesondere zur anschaulichen Einführung in Prognosemodelle – wie es auf dieser Seite thematisiert wird.

a. Black-Box-Modell: Lineare Vorhersage mit Zweipunktegleichung

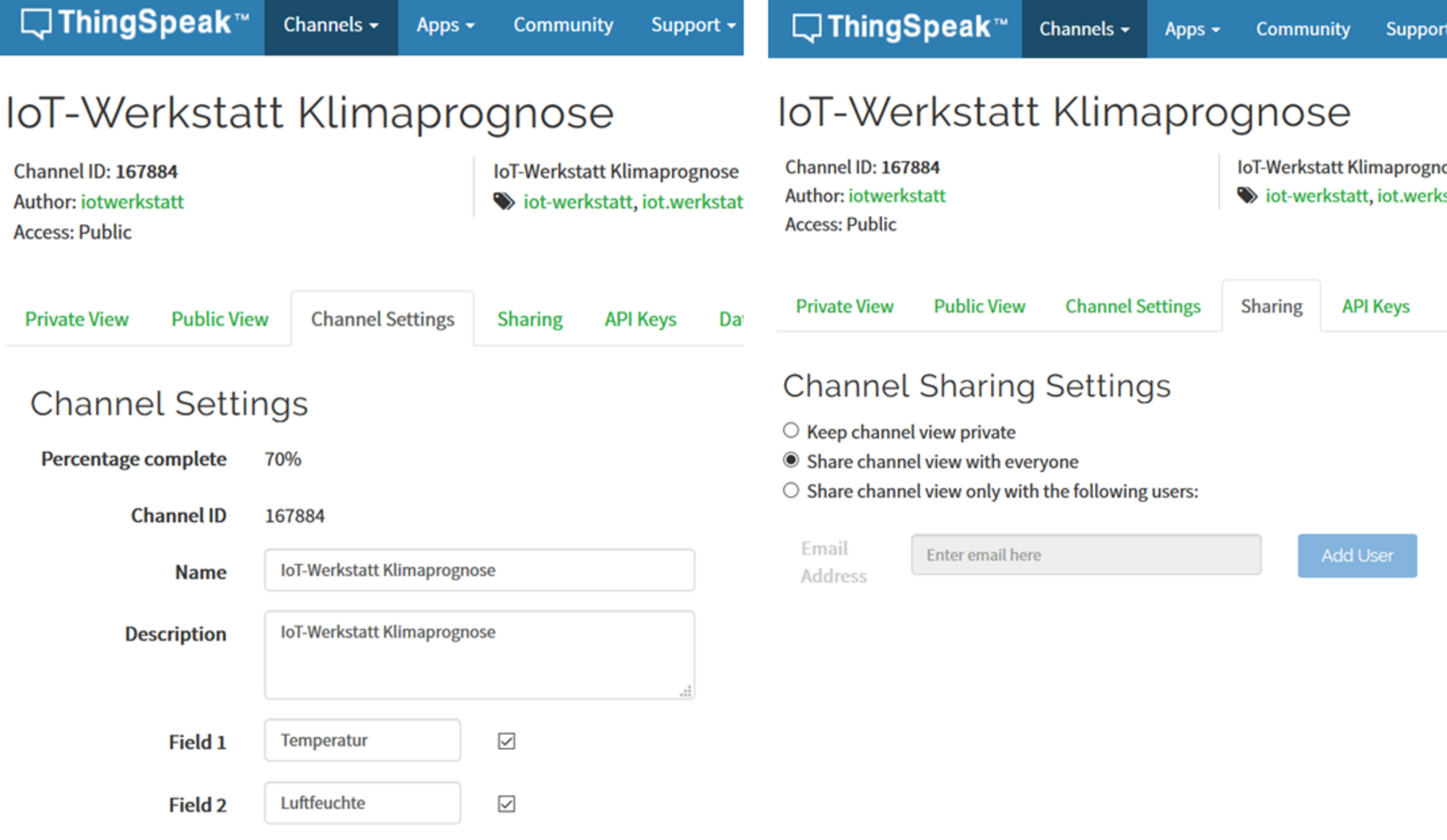

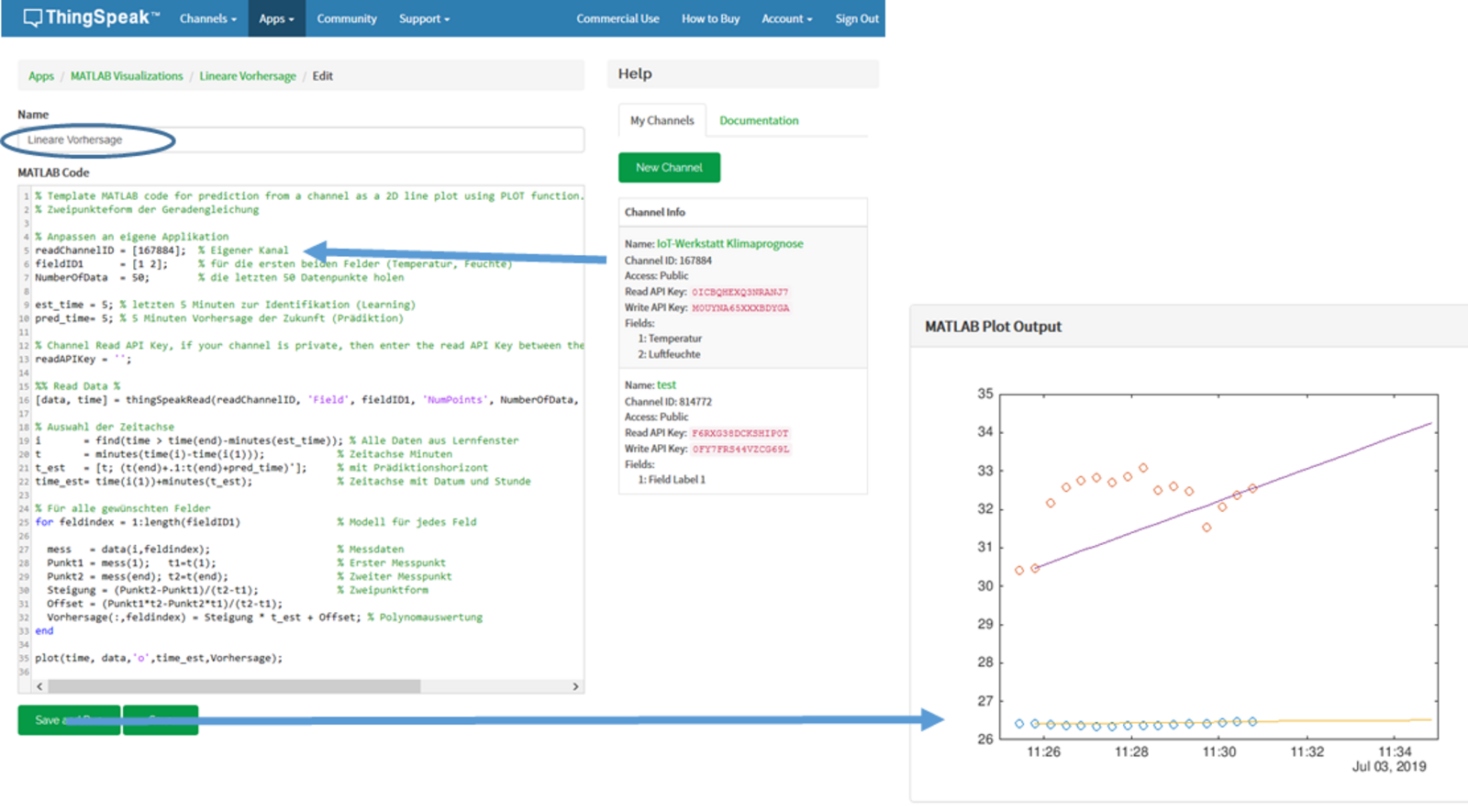

In diesem Beispiel wird ein einfaches lineares Prognosemodell für Temperatur- und Luftfeuchte-Vorhersagen im Klassenzimmer umgesetzt – basierend auf der ThingSpeak-Cloud von MathWorks, mit eigener MATLAB-Integration.

Schritte zur Umsetzung:

Registrierung bei ThingSpeak

→ Kostenloser Account mit E-Mail-Adresse.

Kanal erstellen

→ Zwei Felder: Temperatur & Luftfeuchte (vgl. Schulklima-Projekt).

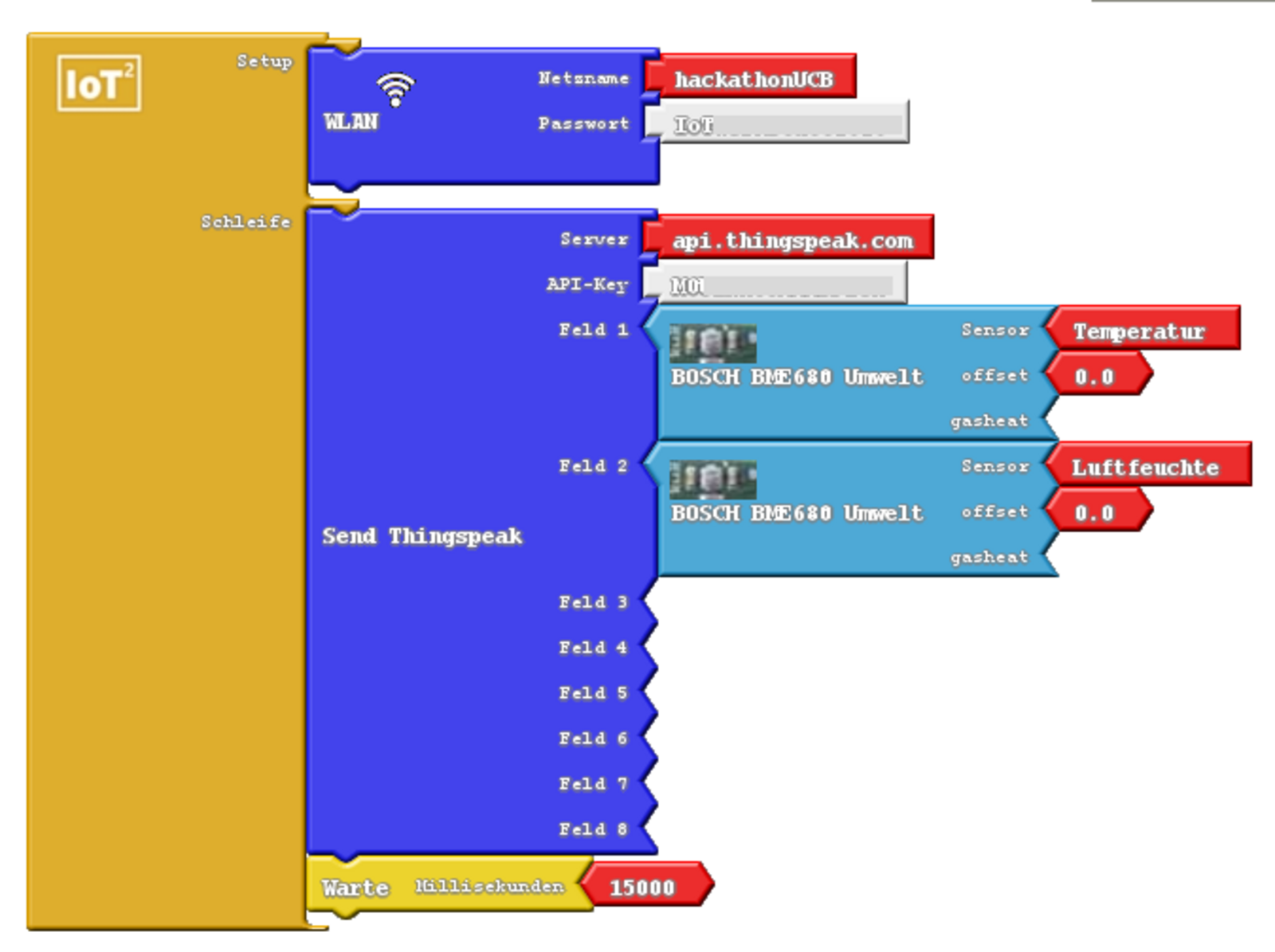

IoT-Daten senden

→ z. B. via Octopus-Board mit api.thingspeak.com.

Modell erstellen (Matlab Visualization)

→ ThingSpeak-Daten per MATLAB-Skript auslesen (thingSpeakRead), lineare Zweipunkte-Gerade berechnen (Steigung & Offset), Prognose für z. B. 5 Minuten simulieren & plotten.

Modell testen

→ „Save and Run“ starten, Vorhersage erscheint visuell.

Darstellung einbinden

→ „Add Visualizations“ im ThingSpeak-Dashboard. Hinweis: Aktualisierung nur alle 10 Minuten, manuelles Update nötig für häufigere Prognosen.

b. Grey-Box-Modell für PT1-Verhalten

Beim Temperaturverlauf im Klassenraum beobachten wir ein sogenanntes PT1-Verhalten (System mit Verzögerung erster Ordnung), z. B. beim Aufdrehen der Heizung oder Öffnen eines Fensters. Die Temperatur passt sich verzögert an, weil Wände und Luft Wärme speichern.

Mathematisch wird das Verhalten durch die Sprungantwort T(t) = p₁ · (1 – exp(–t / p₂)) beschrieben – mit den Parametern p₁ und p₂, die wir mithilfe eines Grey-Box-Modells bestimmen.

Umsetzung:

Live-Beispiel der Prognose im Hörsaal: Thingspeak-Visualisierung / MATLAB-Vorlage zum Grey-Box-Modell: Hier bereitgestellt

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier